もう一度、学び直そうと思った理由

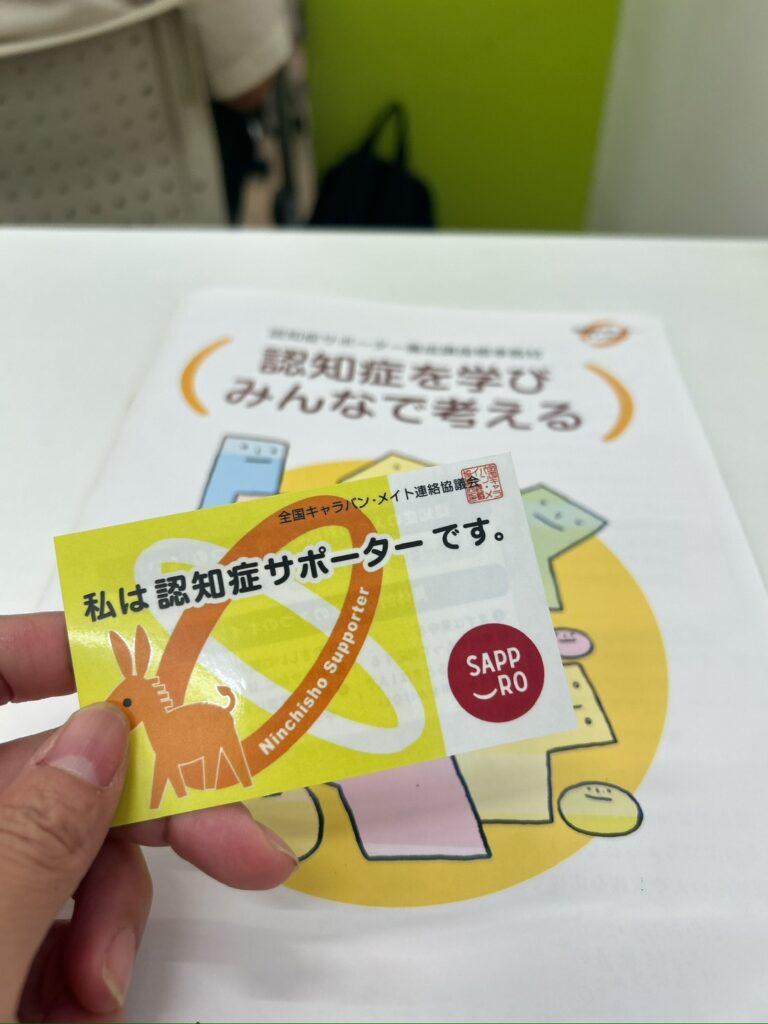

先日、コープさっぽろほんどおり店で開催された「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。

実はこの講座、以前保険会社に在籍していた頃にも一度受けたことがあります。

当時は受講証としてオレンジ色のリストバンドをもらったのですが、失くしてしまって…。

問い合わせてみたところ、今は「私は認知症サポーターです」というカードを発行してくれるとのこと。

さらにテキストの内容も新しくなっていると聞き、改めて受講することにしました。

会場の様子と新しい学び

会場はコープさっぽろの中にある小さな会議室のような場所。

認知症への関心が高いのか、なんと全席満席でした。

「認知症」と聞くと、

思い出も習慣も全部忘れてしまうというイメージを持っていましたが、

実際はそうではありません。

誰かの少しの助けがあれば、まだまだできることはたくさんある。

そして、その助けも常に必要なわけではないということを知りました。

“やってもらう”より“自分でやる”を支える大切さ

認知症の方も「できることは自分でやりたい」という気持ちを持っています。

けれど、親切心から“失敗しないように”と先回りしてしまうと、

結果的に自信や意欲を奪ってしまうことがあるそうです。

なるほどなぁ…と思いました。

でもこれって、認知症の人に限らず、子どもでも大人でも同じですよね。

「できないかもしれないから」と先回りされると、

やる気がしぼんでしまったり、悲しい気持ちになるものです。

一番印象に残った「ものとられ妄想」の話

講座の中で特に印象的だったのが、アルツハイマー型認知症の症状のひとつ、

「ものとられ妄想」についての説明でした。

よく聞く

「あなた、私の通帳どこにやったの?盗んだのね!」

というようなセリフ。

これって、もともとすごくしっかりしていた人ほど起こりやすいのだそうです。

「私は忘れるはずがない!」という思いが強いから、

“盗られたかもしれない”と錯覚してしまうことがあるんですね。

この話を聞いて、

もし身近な人からそんな風に言われても、

「あぁ、この人はしっかり者だったからそう思っちゃうんだな」と

冷静に、優しく受け止められるなと思いました。

「取ってない!」と感情的に反応せずにいられそうです。

現場の声と感じたこと

最後にはグループディスカッションもありました。

同じテーブルの方は、実際に今まさに介護をされている方。

リアルな現場の声は本当に貴重で、胸に響きました。

認知症の当事者も、支える家族も、

みんなが救われる社会になってほしいと心から思いました。

おわりに

今回、改めて認知症サポーター養成講座を受講して本当に良かったです。

認知症の理解を深めるだけでなく、人との関わり方・コミュニケーションの基本がすべて詰まっている講座でした。

これからも学びを重ねながら、誰に対しても「その人らしさ」を大切にできる関わりをしていきたいと思います。

✧• ───────────────────────────────────────── •✧今日の小さな日常のひとコマが、あなたの毎日に少しでも彩りになりますように。

公式LINEでは、そんなちょっとした楽しみをつなげる便りや待ち受けカレンダーをお届けしています。ふだん使いの幸筆入門講座受講ご希望の方もこちらからお問い合わせください。

▶ご登録はこちら